科学告白:每一项完成的研究都有将就的一面

- 作者:郦菁

- 2016-12-23

作者:郦菁/复旦大学政治学系讲师、纽约州立大学社会学系博士

一、我的经济学家研究

每次在学术会议上,我都会面临一个棘手的问题:如何向同行们解释我的专业和研究方向?一来,我本科和硕士接受了比较系统的经济学训练,但博士转入了理论视野正相反对的社会学,毕业后又阴差阳错地在政治学系谋到了一份教职。在社会科学几个最主要的门派里兜兜转转一大圈之后,学问虽没有长足的长进,在各个场域也始终处于边缘,但对于学术职业本身的逻辑和状态,以及学科如何建构自己的边界、管辖权(jurisdiction)、主导范式和方法话语,倒是有更多反思的机会。这种边缘人的身份和我的博士论文选题以及之后有关知识职业和知识建构的研究也许有一种隐秘的联系。

二来,我的博士论文《驯化职业:中国经济改革中的经济学家与国家》也绝不仅仅是一个传统意义上的职业研究,而是希望回答一个更为宏观的政治社会学问题,并从另一个侧面来理解中国经济改革。这个也许并不成功的野心,在实证研究的过程中也给我带来了不小的麻烦。碎片化的证据促使我转而使用多种定性研究方法,最后只能像拼图一样,试图依稀描绘经济学家职业发展的历史过程以及国家的角色。于此同时,我还面临一个如何在方法论原则和实践之间达成妥协和平衡的棘手问题。所有这些左支右绌的尴尬局面、几多纠结转折的关键时刻,也许值得毫无保留地和大家分享。

概要言之,我的博士论文有两重任务。首先是描述的任务,即经济学家作为一个新兴的学术职业从1978年经济改革以来,在咨政、学术、公共空间和业界这四个场域经历了怎样的发展,特别是其权威和管辖权的迅速扩展以及后来面临的质疑、制度基础的变化以及职业内部(特别是西方经济学家和政治经济学家)与职业之间(经济学家与其他学术职业)关系的起落偏畸。

第二是解释的任务,即为何国家,而非市场的力量、或者是以美国市民社会主要职业为理想类型的“职业发展的内在逻辑和轨迹”,才是三十年来不断型塑、征用和改造这一学术职业的重要动因,尽管在很多时刻,经济学家也充分利用了这一点扩展自己的职业边界。在此过程中,国家本身在合法性基础、权力结构、政策范式和国家—社会关系等方面也发生了显见的变化,并最终投射到了职业变迁的路径中。

我区分了三个时期,或言改革的政治周期来讨论国家如何塑造经济学家职业。从1978年到1980年代末,经济学在学科和组织层面得以恢复,初步形成一个“改革经济学家”的广泛共同体。由于国家内部的竞争和制衡,这一广义的经济学家群体在政治上倏然上升,突然获得了一个前所未有的政治空间,成为了部分政治精英的盟友和改革理念提供者。但当时的改革方案尚为“社会主义商品经济”和所谓“定向的自由主义”(directional liberalism),在学术领域仍是政治经济学占优,提供既有体制内部改革的方案。

而从1992年到2001年,经济学家经历了一个重要的职业化过程。全面市场化的方案、国家内部政治精英的统一以及国家社会关系的改变使得一部分改革经济学家从盟友下降为技术官僚,另一部分则进入了制度化的学院体系,并推动了西方经济学的主导地位。有意思的是,国家出于合法性等考虑,支持或至少是默许了所谓“主流经济学家”携新自由主义话语占领不断生长的公共空间,尽管他们对政策的影响并没有想象中大。而新生的资产阶级也远没有如想象中那样把经济学家作为可靠的话语联盟。最后,2002年之后,经济学家经历了改革以来最大的挫折,职业身份转而分裂并多元发展。这主要是由于国家—社会关系的恶化导致话语重新回摆到“科学发展观”与“和谐社会”,国企整合与社会政策的发展部分取代了市场化与私有化方案。经济学家首先在公共空间遭受激烈批评,某种程度上成为国家政策的替罪羊。在政策参与上进一步受制于逐渐制度化的“三圈层”体系,在学术体系内部则面临学科内外的多重挑战,尽管在业界获得了更大的发展空间。

二、研究缘起

最初我选择“经济学家”这一议题,更多地是对此前学术训练的逆反心理,因此虽有一腔因愤懑和困惑而生的热情,但不免意气夹存,理念先行。在纽约州立大学社会学系开始博士训练之前,我已经在复旦经济学院盘桓了七年。这关键的七年可以说是笃信后萨缪尔森一般均衡体系、并全盘接受新自由主义政策方案的中国“主流经济学家”声音最大的时期。彼时,他们(很少有她)仿佛就是那个时代的良心。看到意气风发的经济学教授们在讲坛上指点江山,从容陈论,我幼小的心灵对于所谓的“理性经济人”假设、市场和价格机制的万灵药以及最小政府论充满了深深疑惑,虽然当时并没有替代性的理论资源和话语可以在内心做一场假想的辩驳。与其仰慕资本和经济学家不断上升的荣光,我似乎更关心社会另一部分的破碎和下沉。农村在精神和物质上的普遍破败、社会主要群体之间的急遽分化、资本主义原始逻辑的野蛮生长,都困扰着一个懵懂又晚熟的青年:这真是经济发展必要的、可以被暂时搁置的代价吗?我们这是赶上一个最好的时代了,还是一个最坏的时代?

所幸的是,当读到波兰尼的《大转型》和米尔斯的《社会学的想象力》时,我为之一振。前者批判了市场通过“虚构商品”和人造的竞争秩序把社会共同体连根拔起,时时抛入危险的境地,并指出经济学作为“形式”而非“实质”理论的内在荒谬;后者则展示了一种有关“结构”的想象力,并引入了权力的视角。凭着这两三本书、一股赌气般但又对象不明的怨念以及对于社会学的各种文艺青年式的单纯恋爱,我跨过了大洋,也跨越了一个学科。当时的想法很简单:中国当下的问题,一定首先是经济学本身出了问题。但是一朝进入社会学之后,我幡然领悟到,光做些云山雾罩的理论清谈在美国是根本无法毕业的。问题马上就来了:我到底要研究什么切实的问题呢?并要用什么理论资源来组织叙述,用怎样的实证方案来实现操作?说话间又是彷徨的两三年,在俾夜以昼的修课和资格考中过去了。

大约在博士第三年结束的时候,我终于回过神来,也有了些许的底气。当时首先想到的是,通过知识社会学和科学社会学的路子来拆解新古典经济学的话语、技术和方法神话。但是系里这一块比较弱,没有合适的导师,再说这种路子对英语表达和理论的要求也相对较高,心里不免也有些犯怵。另外,这一类研究在最近十年已日益机巧,很多作品丧失了对于宏观政治经济过程的关注与切入。权衡之后,我暂时放弃了这一路径。当然,专擅科学社会学、组织和文化的Elizabeth popp Berman老师最后进入了我的论文委员会,细致入微地帮我梳理了论文中的诸多逻辑问题,至今我仍感激不尽。

与此同时,我更被Richard Lachmann老师的历史比较研究和政治社会学的路径所吸引。此前我亦花了一年左右的时间跟着他阅读了近代西方国家建构的文献。这看似和我的经济学家议题没有直接的关系,但是此中有关不同群体(包括精英、社会阶级和其他国家内外的行动主体)如何在结构和制度的制约下认知利益、权衡行动、合纵连横并改变权力对比图景的部分,的确使我玩味了良久,并且现在看来,对我的影响是潜移默化的。并且,历史社会学对于重要历史节点“变化”的敏感性以及分析“变化”的手法也深刻型塑了我此后的研究思路,尽管我关心的还是当代问题。所以,正式开题之前,我对博士论文的设想是:考察改革以来经济学家对于经济政策的参与和型塑,特别是市场建构、私有化方案、社会福利网络的改造和国企改革等新自由主义政策。其中,重点可以落在:经济学家通过何种制度基础和政治网络被编织到政策过程当中,他们与国内官僚、政治精英的角力,与国际学术共同体、国际组织与资本之间的关系,理念与政策之间的关系等等。

意想不到的是,这个方案很快被论文委员会否定,而原因是操作性(我的其他两位导师是陈澄和Aaron Major)。比如Lachmann教授认为,中国政治过程相对的封闭性是一个很大的限制,访谈并不足以建立足够的证据链,而文献与档案材料也十分缺乏。回头来看,这一批评是相当中肯的,避免了我陷入实证的僵局。我当时还十分欣赏西北大学Monica Prasad教授有关美、英、德、法四国新自由主义政策过程的比较研究,觉得自己也可以依样画瓢,但数年后和她攀谈才知道,书中最重要的一部分美国档案是保密二十年之后才逐渐公开的,且在她持续给当局写信数年的情况下才得以观览。如果我如法炮制,虽然也并非一无所得,但肯定是为自己挖了一个大坑。

所以接下来的问题是,怎么调整方向呢?所幸手头还有另一个重要的模板,即Sarah Babb的《管理墨西哥:从民族主义到新自由主义的经济学家》(Managing Mexico: Economists from Nationalism to Neoliberalism)。与Prasad等关注政策片段(policyepisode)的社会学家不同,Babb转而关注上世纪五十到八十年代墨西哥经济学家本身在理论资源、政策理念和职业制度基础等方面的重大转变,以及这背后历史情境的变迁。

她当然也用了很多访谈和档案材料,但是核心的证据是对于经济学专业毕业论文的内容分析。我的直觉告诉我,这类研究完全可以在中国语境中展开,且一定更复杂更有趣。从政策过程转向职业轨迹,基本就等于给自己卸了一百斤的担子,现在可以试着挑一挑了。

与此同时,我还有幸读到了MichaelReay有关美国经济学职业的最新研究。他对我最有启发的一点是:经济学家作为我们时代的神甫,相比其他学术职业的工作领域和权威建构要广泛的多。由此我想到,也许研究的焦点并不必要局限于政策过程,比如公共空间、学术领域和实际经济部门中经济学家的角色同样重要,且发展逻辑很可能不同。这个方案2.0获得了导师的支持,但回想起来,背后仍有一个很强的预设,即中国经济学家毫无疑问变成了Fourcade等所说的“全球性职业”(global profession),而他们也的确深刻影响了政经过程。换言之,他们的政治和话语力量可以匹敌民族国家内部的政治行动者。

三、访谈及其技巧

在博士第四年结束的时候,我带着这个开题报告回到了国内进入田野。前后大约有一年多的时间,我碰到了很多意料之内和意料之外的问题,并在自己的资源和时间所限的范围内尝试加以解决,虽然很多时候并不成功。尽管如此,在此过程中还是不时有惊喜,也积累了些许操作经验。

首先,我最初的设想是以访谈作为重建经济学家职业变迁的最主要的实证来源,并且以更了解整个职业的全貌和发展历史、拥有多重社会网络和信息量的精英分子为重点。并且,我计划通过让前期采访对象列举他(她)们认为最重要的经济学家来建立一个访谈对象库,再从中选择。但在实际的操作中我不得不往后退了很多步。

才过了一两周我就发现,经济学家,特别是其中的头面人物,哪里是一个籍籍无名的博士候选人可以轻易约见的呢!即使我动用了此前在复旦经济学院建立的部分学术网络,也联系到了不少知名经济学家,但问题却是,这一人群社会活动繁杂,报酬常以小时五位数计算,几乎没有时间应对。于是,在帝都徘徊了月余之后,我基本上是能联系上的经济学家都会去访。

在积累了大约十个访谈、对这个职业的整体情况和历史获得一定线索的情况下,我再回过头来思考取样策略的问题。最后我把目标调整为:尽量覆盖不同组织、不同领域和代际的经济学家,包括精英分子和普通成员,以期描绘这一职业发展的全貌。并且遵循扎根理论(grounded theory)的原则,如在某一方面获取的信息达到理论饱和(theoretical saturation),则及时调整访谈对象。

第二,在多次试错之后,我“发现”了一个重要的中介群体(gate keeper),他(她)们往往处于政治场域、公共空间和学术网络的缝隙之间,往往和各方都有各种不同性质、游刃有余的联系,信息量很大,人头也熟稔。这其中包括财经记者、民间研究所和智库的负责人(在中国的政治环境中得以生存,他们往往有特定的政治资本和联系)和某些依然活跃的退休官员与前政府内部的研究人员。一方面,他(她)们为我介绍了很多采访对象,帮助我迅速进入场域。这里必须要提的是,我有幸获得了财经记者圈内流传的经济专家详尽通讯录,还经人点拨浏览了财经记者交流信息的内部网。要知道,中国的经济学家是不会回复邮件的;在微信尚未风行的年代,电话是最有效的沟通方式。另一方面,这一群体本身也为我提供了很多一手的观察。

由于局外人和知情人的两重模糊身份,他们比大多数经济学家更为坦率和真诚,很多时候也更为客观。当然,其中不乏各种道听途说和小道消息,因此对于这部分访谈的使用我也更加谨慎,必要通过其他材料的多重佐证才采纳。但总体来说,在中国特殊的政治背景和国家—社会关系中,这一群体无论对于广义上的政治沟通也好,还是对于像我这样的社会科学研究者也罢,都具有重要的意义。并且,这一群体在帝都政治生态中的地位和作用更加显著。而在魔都,似乎通过更为正式的沟通渠道还是可以接近很多访谈对象。

第三,在访谈对象的问题之外,最开始我也并没有想清楚和经济学家这样所谓的“知识精英”交谈需要怎样的策略,和普通人有何不同。但实践又教育了我。实际上,经济学家们早已惯常在不同的社会场域内建构话语,为政策和学术观点编织合法性,并为自己的职业经历与“心路历程”设计好了一整套动人的故事。大抵在访谈开始之前,他们对我的问题多少有所预期,并随时可以拿出一两套圆熟的说辞来震撼或者说服眼前的年轻人,尽管这一心理很多时候是下意识的。且经过多次操演和反复地叙述,他们本人对于这些现成的话语也开始深信不疑。

另一个更要命的问题是,作为访谈人,我在权力关系中却不幸处于下风,很多时候在扮演一个“诚恳聆听的学生”与“机智果断主导话题的谈话者”之间进退两难。特别是最初的几次,访谈对象毫无例外碾压了我智商,最后谈话变成了经济学家回忆个人奋斗史和教育年轻人的独角戏。最惨的一次,我只提了一个问题,对方却滔滔不绝地讲了一个半小时,期间我多次企图改变话题但都被无情忽视。

数次充满焦虑的反省之后,我开始尝试两个方法。其一是事先做更为充分的准备,对于特定经济学家的惯常话语早做分析,以便在访谈的过程中的关键时刻明示或暗示对方我已知晓他(她)的故事,从而引导访谈对象进入新的议题,也借此改变权力关系。还有一个也许有效的做法,是展示我对于经济学专业术语和既有研究的相当了解,或者对于这个职业群体内部逻辑的知晓,也可以部分赢得访谈对象的重视。当然,这些策略也很可能适得其反,破坏访谈的关系和氛围。

其二是引导经济学家们相互评论。一般我会问:“虽然您认为……,但是某某经济学家不是这么说的。您怎么看?”这么提问的目的一方面是后面还要谈到的交叉验证材料的真实性和可靠性,因为访谈人更容易相对客观地评论他们,而高估自己的职业经历以及自己所在的分支学科的政治/学术影响力。另一方面这也是迫使访谈人跳出固定话语叙述的策略之一,使得对方进入反思的过程,从而来看其提供的信息是否有足够多的事实支撑,或者更进一步,访谈人是用什么方式和材料来辩护自己的话语。当然,由于基本的权力关系无法改变,失败仍不可避免。这一点一直到我取得正式教职之后才逐渐改变。

四、不同材料的互证和整合

总体来说,访谈这一块虽然也得到了很多重要的材料和鲜活的话语,但是并没有达到预期的目标。一般以访谈材料为主的情况下,美国社会学不成文的行规是,一般学刊文章至少需要30-50个访谈,博士论文需要50-70个以上。深度访谈、特别是像我这种以获取信息为主的研究,则可以酌情减少。但是最后我大约只做了30个左右,数量偏少,有关关键历史节点的信息也不够。

实际上,在研究计划中我还设计了另外的实证渠道作为补充。其一是回忆录和传记,主要用于补充八十年代经济学职业发展的情况,作者一般是很难采到和已经过世的精英经济学家和经济政策口的重要官员,比如刘国光、董辅礽、高尚全、吴敬琏、林毅夫、杜润生等等。此外柳红老师的很多文章也有启发。还有一些有关政策研究机构的,比如孙方明回忆农发组的著作信息量也很大。

其二是档案和其他类型的一手文献材料。但这部分材料较少,比如重要经济政策研究机构和高校经济院系的档案我基本没有获得,只取得了复旦大学经济学院“福特班”的部分材料,用于说明西方经济学在中国的制度化过程。还有如《教育年鉴》等,也部分记录了经济学学科的成长、变化和内部竞争。第三是二手文献,特别是研究八九十年代改革背后政治过程的著作,如Fewsmith等等,也或多或少提到了经济学家的作用及其制度基础的变化。

尽管如此,还有部分明显的漏洞无法补上。在研究的后期,我又加入了对于经济学职业旗舰刊物和公共空间平台经济学家发言的“内容分析”来增强论文的实证基础和说服力。这部分与其他实证方法相比,材料本身容易取得,而困难之处毋宁是编码方案的确定。一般的做法是先试读部分材料,结合研究问题、材料内容和类似文献的编码方法来确定一个初步编码方案(coding scheme),然后在实际阅读材料和记录编码的过程中如若碰到新的重要议题和维度,再不断回头修改。

我的编码方案主要有两部分,一部分提取《经济研究》从1978年到2007年抽样文章的作者背景、理论资源(通过引文来源来测算)、使用数学的程度等信息,相对来说更为“客观”,编码过程中对于编码方案本身修改不多。尽管如此,我还是碰到了一个意想不到的小问题,即九十年代之前的经济学论文很多是没有注释和参考文献的!我的解决办法是通过阅读原文,摘取作者在文中提到的理论来取而代之。这一过程相当耗费时间,所幸当时的论文都比较简短,理论也相对简单,还在可控范围之内。

另一部分是对比1997年到2007年经济学家在《经济研究》和《南方周末》两个不同平台的话语,来看“主流经济学家”是否是新自由主义的鼓吹者,并且在哪些社会领域、如何宣扬相关的理念和政策范式。这部分涉及到“话语”的分类和程度的分析,难度较高,我先反复揣摩了前面提到的Sarah Babb是如何为墨西哥经济院校毕业生的本科论文设计编码方案的(以显示上世纪五十年代到七十年代经济学理念和训练的大转变),又参考了Harvey,Prasad等对于新自由主义主要政策面向的概括。但是由此确定的初步编码方案后来还经历了很多重要的调整,比如在欧美新自由主义扩展过程中都相当重要的“放松管制”问题反而在中国讨论不多;而对于外资的态度是中国经济学家的争论焦点之一,但是在美国不是问题。

此外,中国经济学家还有类似“做大蛋糕还是先分蛋糕”这样有趣的说法,也被我放入了最终的方案。这使得我对于一部分材料反复修改了好几次编码。这部分做完之后,我得出了一个似乎还有些意趣的结论:经济学家在公共空间的话语远比学术领域和政策领域激进,他们将公共空间“新自由主义化”了,但在其他领域更为中庸。

最后,我之所以动用了各种性质和来源的实证材料,有方法的考虑,也有操作上的无奈。从方法上来说,不同材料可以起到一个互证、互勘的作用,弥补单一材料可能的缺失、偏颇和错讹之处。比如,我所采访的“主流经济学家”无一不认为他们作为一个群体在市场化改革之后对政策影响非常之大,但实际上其他的历史材料说明,九十年代之后政策研究主要由官僚体系内部的专业研究者承担,他们并没有想象中的那么“新自由主义化”,而内容分析说明经济学家们在公共空间更激进,垄断话语权的程度更高。在操作上,大概很多研究当代史的学者都会碰到类似的问题,即系统的档案/文献材料缺失,其他材料又碎片化。最后的权宜之计,大约就是像拼图游戏一样,把不同材料一块块嵌入历史叙述之中。

五、转折:从全球职业到国家的驯化

当我的研究过半之后,在实证层面的困难和周折之外,还碰到了一个更为致命的问题,即我早先的一个隐藏更深、自己持论更坚的假设在实证证据面前慢慢崩塌了。换言之,中国那些善习新古典经济学的主流经济学家,也许并没有成为Fourcade等口中的“全球性职业”,骄傲地压倒国内政治精英,在公共空间和政策领域肆意腾布听闻。在中国经济改革的历史情境中,他们的影响和权威有很大的起伏,且在不同的社会领域迁移。在所谓的“第三次改革大讨论”中,他们甚至受到了很大的挑战和质疑。中国经济学职业化的过程,并不是经济学家的上升史,很可能是国家逐渐控制、管理、规训和选择性利用经济学家的历史。

与之密切相关的另一个根本问题是,中国从九十年代以来的政策范式和政经结构到底是不是新自由主义?我一开始以为这是不争的事实,但实证的过程促使我重新回过头来思考。在经过一番挣扎后,我开始逐渐意识到,新自由主义作为一套政策组合是可以拆开的,九十年代的中国固然在某些政策领域(如市场化、福利体制改革)采用了激进的新自由主义方案,但在另一些方面与之背道而驰,国家的控制力并未削弱,反而加强了(如国企改革)。

这个重大的反转,一度使我沮丧不已,以为要全盘推翻,重头再来。有一阵,我又回过头去看职业研究的文献。所幸的是,讨论国家与职业关系的研究提示我,也许可以在既有的工作基础上,把研究问题稍作调整,在考察职业本身之外,还落在国家如何型塑经济学家,包括如何限制他们的理论资源、如何调控学术职业之间和内部群体之间的竞争关系、管理和引导他们进入不同的社会场域,等等。这个方向的调整有一个益处,即给研究本身带来了另一重政治经济学上意义:经济学家并未在政治上占优、国家有效地规训了这一新自由主义的主要理论提供者和国际学术网络的参与者,恰能有效解释中国的国家为何能够在全球新自由主义扩展的时代掌握政治主动权,有选择地推行部分新自由主义政策,但在实质上增强国家能力。其中,国家的策略包括:把“主流经济学家”限制在公共领域以便为市场化改革赢得合法性、政策研究领域的技术官僚化、系统性压制政治经济学家的阶级话语并在2005年之后又为他们创造受保护的制度空间、在新自由主义受到批判后把经济学家做为替罪羊等等。在回答这些问题之后,这个论文的意义已经超出了一般的职业研究,部分切入了更深层的政经结构。

在这一次调整之后,我的论文框架可以说基本定型了。这样的面目,与我一开始博士训练时的设想已很不相同了。我从对于经济学和经济学家的单纯反感,已经转而拆解国家型塑这一职业的策略以及其背后的政治过程。此间,我甚至对自己的研究对象并中国当下的其他职业慢慢生出了更多的同情和理解。回头来看,整个过程大概有三点经验是最值得与大家讨论和分享的。

首先,定性研究和定量研究有一点很不相同,即前者的基本研究问题和变量其实是随着研究的深入不断调整的,而不是一开始提出假设,再用实证证据验证。并且,在理论和经验材料之间的往复是要不断进行的,并不是说开题之后就结束了。很多时候,不到最后一刻,基本的问题、理论框架和变量是确定不下来的。因此,中途调整是再正常不过的经历,亦并没有什么沮丧可怕之处。某种程度上,定性研究者需要更多内心的搏斗,不得不反复与材料纠缠、厮磨,所有的惊心动魄、徘徊不近和峰回路转的时刻,都在一人范围内承担。比之定量研究,这是一个更加孤独的职业,产出的不确定性也更高。

再则,原初的困惑和爱憎的确是一项研究可以持续燃烧的小宇宙,但是热情需要用操作层面的工具理性和不断反思的精神来平衡。通常,爱憎的情绪越是强烈,研究者的预设也可能越是顽固和隐蔽,不容易被显见的实证证据动摇。当然,最终总有一些偏好和预设是不可避免的,但不断拷问自己,甚至勇于曝露自己不曾明言的前提假设,也许是必要的。

最后,很多研究者在上手操作之前,必然已经读过标准的方法教程了。但在实践中,大部分的操作规章和保证研究真实性可靠性的条件很可能无法满足,比如访谈的取样和标准技巧。一开始我以为是我的问题,也备受困扰,但和导师以及同学交流之后认识到,也许教科书描述的更多是“理想的方法”,而我们则要在有限的时间里达到理想与现实的平衡。最后的操作是否合理、“科学”,结果是否可靠,也许评判的标准并不是方法教条,而是从事实践的学术共同体本身。比如,访谈和数据的数量、因果关系确立的标准、材料真实性可靠性的认定等等,不同的学术共同体都有自己的判断和不成文的约定,而这些很少出现在公开的出版物中。实际上,每一项已经完成的研究都有将就的一面。因此,对于所有拖延症和完美主义患者来说,完成的论文才是最好的论文!

一、我的经济学家研究

13项“石油石化好技术”项目入选“中国好技术”

13项“石油石化好技术”项目入选“中国好技术” 中国炼油创新技术MIP工业化20周年研讨会在上海

中国炼油创新技术MIP工业化20周年研讨会在上海 “企业创新积分制”专项贷今年将超千亿元

“企业创新积分制”专项贷今年将超千亿元

科技界内卷化如何破

科技界内卷化如何破 再谈创新与企业家精神

再谈创新与企业家精神 字节跳动的失意版图

字节跳动的失意版图

中国工程院院士:创新是一个厚积薄发的过程

中国工程院院士:创新是一个厚积薄发的过程 运用TRIZ解决连续法生产中结晶产品粒度不均匀问题

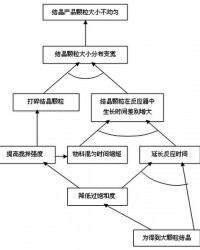

运用TRIZ解决连续法生产中结晶产品粒度不均匀问题